| 印象派時代の画家たちの自画像 |

|

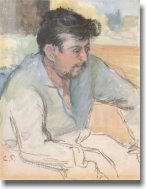

| ガッサーは「巨匠たちの自画像」の中で、自画像芸術の崩壊は印象派の勝利とともに始まると述べているが、絵画の純粋性の追求は、自画像もまたかつての人生観を放棄した。印象派時代の画家たちは自己を直接あらわすよりも、光りの中の自己の形と色を描いている。あたかも自己の内面を描いてもいたしかたないことを共通に理解しているようにみえる。 それでも、多くの人々が自画像「とりわけ優れた画家の手になる自画像」の魅力にひきつけられるのは、きわだった個性をかいま見て天才の内面に少しでも触れたいという欲求が強いからといえる。 画家たちは常に、人間として美術家としての自己の頂点に立って自画像を描くという事実があり、自画像に私たちが相対するのは、誰かの単なる肖像を超えた画家のある時期の総体、場合によってはその生涯の全体像でさえあるという事実があるからである。 その自画像から強烈な印象を受ければ受けるほど、何故その時に自画像が描かれたのかとの事情をつかみたいと願うのは、自画像が風景画や肖像画と異なり、自分自身を対象とする極めて個人的な性格の強い絵画である以上、当然の願望といえる。よって観る者も自画像を受容するには、当の画家の生涯や作品についての最低限度の知識が必要となる。   マネ(1832 パリ 〜 1883 パリ) マネは最後までサロンを真の闘いの場と考え、入選や入賞に固執したことをマネの頑固さとか天の邪鬼のせいにしたり、いかにもブルジョワらしい名誉への執心と考えたりすることはできる。しかし、性格的あるいは階級意識的な次元では一応そう定義できる事柄を、芸術の次元におき直せば、自分こそが「大芸術」としての西欧絵画の正統性の継承者であり、必ず認められる日が来るはずであるという意識にほかならなかった。マネの自画像は2枚あるが、この自画像は紳士=画家としての面目を髣髴させるもの、内省的な落ち着きのうちにも、明るい黄土色の勢いのあるタッチが華々しさを生み出している。しかし、彼の輝かしい肖像作品に比べて、自画像は奇妙なくらいに無表情に見える。芸術家としての彼の個性は主張されず既に市民社会の誰かが絵筆をとっているにすぎないようにみえる。   モリゾ(1841 フールジュ 〜 1895 パリ) モリゾの開かれた漆黒の瞳は、男の文化圏の中で讃美の眼差しを浴びながら、その立場を優雅に守りつつ、さらに言えば利用しつつ、その美しい仮面の裏から、逆に、世界をオブジェとして見る男の目を失わなかった。それは、見られる存在である宿命を負いながら見続けるという、二つの逆行した立場を合わせもつ、女性画家が装わざるをえなかった、美しい武装の表情であった。   カサット(1845 アラゲイニー 〜 1917 メニル=テリピュス) カサットはファッショナブルな大きな帽子を被り、当世風に着飾った若い女性の姿で、眼差しを正面に向け男の鑑賞者にとっては典型的な凝視や嘆賞の的として描いている。しかし、画板を前にして座っていることは,彼女の姿の右側を断ち切る一本のかすかな青い線を見れば一目瞭然であり,この伝統的な芸術家のポーズによって,彼女は古くからの芸術家たちの列に自分を関係づけている。   ドガ(1834 パリ 〜 1917 パリ) ドガは極端に人間嫌いで特に女性嫌いであったともいわれ、事実、彼が一生独身を貫いたことなどそのことをずばり象徴しているが、それにしては踊り子や裸婦など、大半は女性によって埋め尽くされている。ドガは心の底では人間に対して深い愛情、並々ならぬ好奇心をもっていたが、芸術のためにはそれを押しとどめ、無理にでも人間嫌いという名の鎧で身を守らなければならなかったと読み取れる。鉛筆鋏みを持つ自画像はドガが20歳ころの作品であるが、厚い唇が肉感的に訴えてくるところには、祖母から流れているイタリア人の血が伺えるが、眼はこれと対照的に冷静そのもので、この自画像の若さと沈着さの合体は印象的である。   ルノワール(1841 リモージュ 〜 1919 カーニュ) ルノワールは自分の生き方を好んで流れに従う「うき」に例えていた。このような生き方こそ、ルノワールをあの豊かでのびやかな無類の生命感に導いたものである。彼にとって必要なのは、生命にあふれた外部世界との絶えざる結びつきであり、融和であることから、世界から孤立して自分自身と孤独な対話の自画像は数少ない。横顔の自画像は自分自身と正面から向き合うことに、世界と生命感から孤立するような、居心地の悪さを感じたのであろう。横顔ならば、他の人間や花や風景を眺めるように虚心に眺め一体となることができる。この自画像には、どのような自画像にも多少とも感じられるあの屈折が全く感じられない。   モネ(1840 パリ 〜 1926 ジヴェルニー) モネには人々を引きずる強い意思と、人々の中心になるのびやかな人柄があったこそ、世間の無視と批判に耐えて印象主義を推し進めることができた。モネのような画家にとって、自画像という主題は入り込む余地がなく、壮年期の自画像の他には、晩年に描かれたものが1枚あるだけであるが、サン・ラザール駅や積み藁を見るのと同じような眼で自分自身を眺めていたにも関わらず、大胆不敵を内側から支え推し進めているあの無垢な状態への渇望も感じられ、こんなふうにモネの奥深いところにあるものがおのずから浮かび上がってくるのはなかなか興味深い。モネの最も美しい肖像も、彼自身によってではなく友人のマネとルノワールの手で生み出された。   シスレー(1839 パリ 〜 1899 モレ・シュル・ロワン) シスレーはパリ生まれのイギリス人で、家庭は裕福であったが父を普仏戦争の影響で失ったあと、彼は社会の荒波のなかへ放り出された。内気で絵を売るというようなことは不得手であったことから、生計をたてるのは並大抵の苦労ではなかったようである。またフランス国籍を取得するため奔走するが書類が不備で帰化できずに死亡した。 シスレーは風景画家を自認し、肖像画を描いていないが、シスレーの姿は仲間の画家たちがダンディな姿を描いている。   ピサロ(1830 サントマ 〜 1903 パリ) ピサロの描いた自画像は4点知られているが、43歳の自画像は頭はもうはげており、ふさふさとした髭も灰色をおびて、年齢よりも老けて見える。厳しい身構えに比べて表情は柔和で、苦しい年月を耐えてようやく事態が好転してきたころの落ち着きが見られ、聖者のような気品と誠実さがにじみ出ている。   セザンヌ(1839 エクス・アン・プロヴァンス 〜 1906 エクス・アン・プロヴァンス) セザンヌは40点もの自画像を描いているが、この数は、印象派はもとより、近代の画家全体のなかでも異例のことで、数々の注目すべき自画像を描いたゴーガンやゴッホにしても、数のうえでは彼に及ばない。これは、時とともに人間嫌いが昂じた彼の性格にある。自分自身と向かい合った場合、あの暗く謎めいた内面が、この眼差しという姿をとって、色彩や構築性への配慮を内側からつらぬきこえるようなかたちで浮かびあがってくるようである。他人を拒んで己の内面に固執しながらも、殻に閉じこもるように自分自身に閉じこもることもできないという、自分自身との厄介な関わりようが彼にはある。彼の自画像は自己の内面性を描いているのではなく、その造形性を描いているのである。それは静物と同じく辛抱強いモデルであった。画家自身の像であるからには、当然、強い意志や自尊心を見て取ることができる。しかし、それよりも形・色が重要にした。   ゴーガン(1848 パリ 〜 1903 ビヴァ・オア島) ゴーガンにとって自画像がきわめて重要な意味を持つのは、精神と絵画との鋭く緊張した対立があったためで、自分自身をモデルにしたというだけでのものではない。彼は、自分を描くことによって、精神と絵画との間にしっかりとしたくさびを打ち込もうとしたのであって、彼のどの自画像を見ても、そういう動機が生々しく感じられる。 「レ・ミゼラブルの自画像」はゴッホと自画像を交換したもので、強烈な自己意識のもとに抽象的に描かれ、その意識によって捉えられた自己の輪郭がくっきり見えていたはずだ。   ゴッホ(1853 ズンデルト 〜 1890 オーヴェール・シュル・オワーズ) ゴッホほど自画像という主題とあった画家は他にはいない。彼の場合は、自画像そのものばかりではなく、風景画も静物画も全て一種の自画像であり、常に自分とは何か、自分という存在の意味は何かという問いに執している。彼の自画像はそのひとつひとつが、彼とこの世を結ぶ絆のごとき役割を果たしている。 ゴッホが最も愛していた画家は、出身国が同じのレンブラントであった。ゴッホも40枚もの自画像を描いているが、レンブラントと比べると、ゴッホの自画像は人間に向かう前の色と形、線に魅了されてそこで止まり内面まで至っていない。 サン・レミの療養所に入ったときのものは、その苦悩も不安も表現されているはずであるが、しかし狂気との線上にさまよっている精神的な悩みよりもまずそこにゴッホの形姿が厳然としてあるという印象が強い。それは耳を削ぎ落とした事件のあと描かれた自画像によくあらわされている。   ロートレック(1864 アルビ 〜 1901 マルロメ) ロートレックは身体が弱いゆえに家族の寵愛を一身に受けたが、子供の頃に事故で脚を骨折し、両脚を完全に駄目にしてしまった。この事故の後、脚の発育は止まってしまい、それに反して上半身だけが正常に発達したため、彼の恰好が他人の眼にいかに奇怪に写ったかは十分に察しがつく。 ロートレックは37年の生涯に16歳の折の一点の自画像しか描かなかった。漫画的自画像は幾つか存在するが、諧謔味に溢れた自己の戯画であり、いわゆる画家の自画像と呼べる類の作品ではなく、自画像に対するロートレックの否定的な姿勢が示されている。その根底には子供のころに事故で脚を骨折し、脚の発育が止まり上半身だけが正常に発達した、自分自身の身体的障害が横たわっていた。  スーラ(1859 パリ 〜 1891 パリ) スーラには働かなくても暮らせるだけの財産があり、髄膜炎を患ったための短い生涯をひたすら芸術に捧げた。 彼は控えめな性格だったが、強さも秘めていた。当時の人が「極端に内気だが、すごい体力を持った背の高い青年を思い浮かべるとよい・・・・。彼はおとなしいが頑固な人間で、なんでも怖がるように見えながら、実際はいかなる挑戦にもひるまない」と言っている。   シニャック(1863 パリ 〜 1935 パリ) |